<

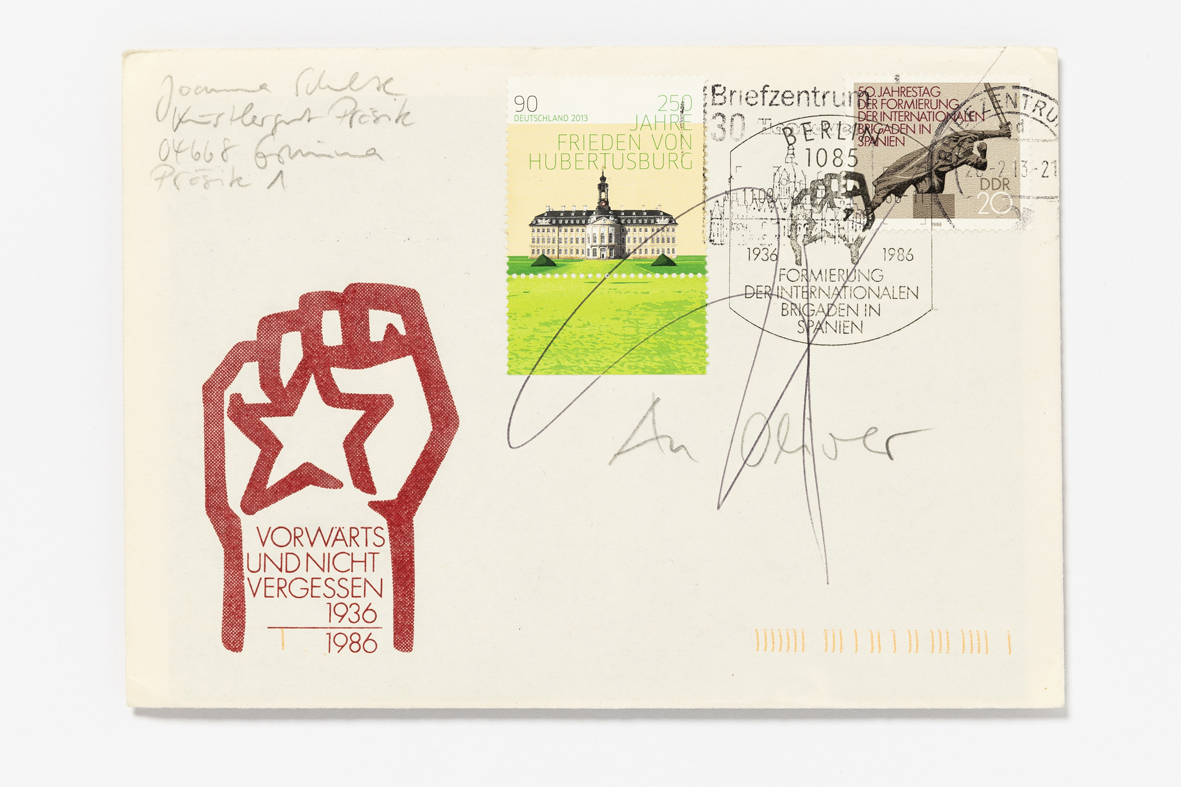

An Oliver

Für die Arbeit „An Oliver“ wurden über 1700 Ersttagsbriefe aus der DDR mit gültigen Briefmarken versehen und an...

Mehr erfahren

Steg

Steg, einzelne Holzbohle, 80 cm x 23,5 cm, ca 20 Meter Steglänge möglich Der Holzsteg wird im Rahmen von...

Mehr erfahren

Rot und Wald

Die Fotografieserie setzt sich mit Natur, Verhältnismäßigkeiten, Größenrelationen, performativem fotografischen...

Mehr erfahren

How boring but nice

UPUNKT,Fernsehschrank mit Film Nachtigall (0:53 min, loop), digitaler Bilderrahmen, 78 × 94 × 34,5 cm...

Mehr erfahren

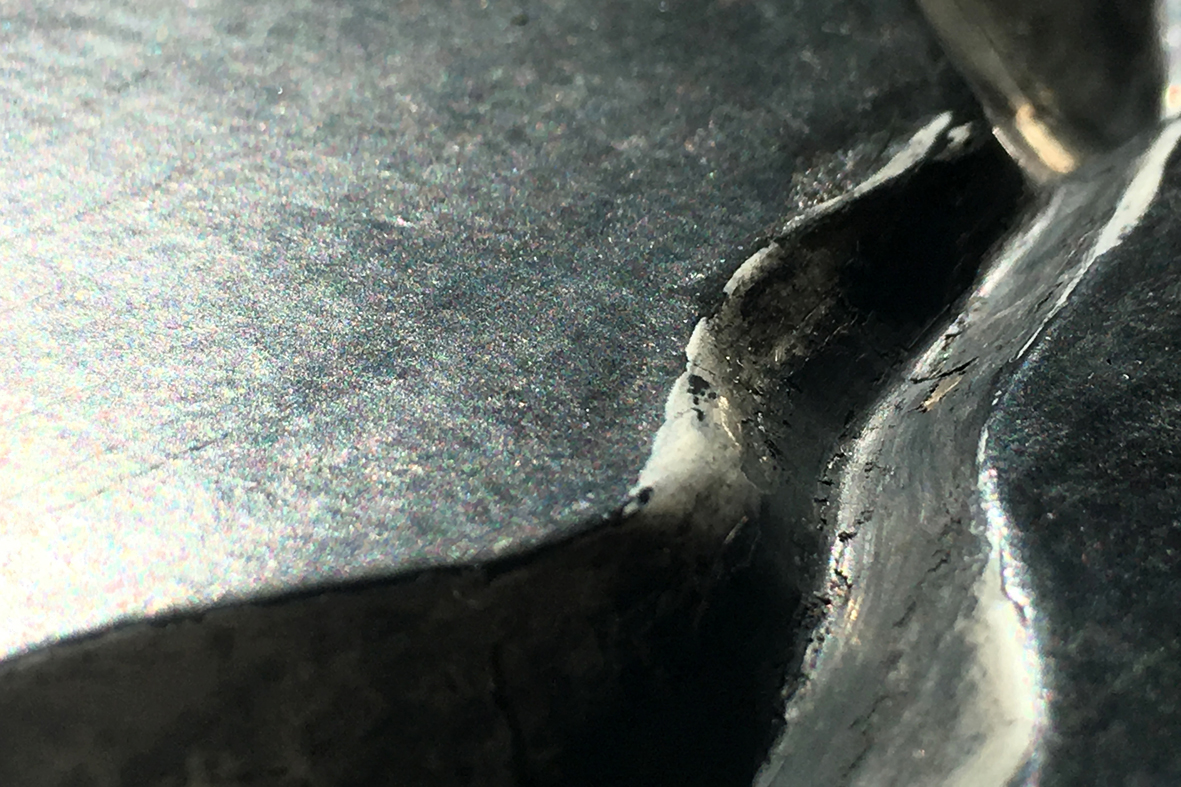

Discoballs

Diskokugeln in unterschiedlichen Größen und Färbungen werden mit bestehenden Werkstücken wie z. B. Blaupunkt...

Mehr erfahren

Hauszelt

Hauszelt, 4 x 3,8 m, 1976/2023, innen: 2 Leuchtkästen je 126 x 80 cm, Diaprojektor, Staubsauger, Krawatte, Kleid,...

Mehr erfahren

Outside

Die geistige Wildnis des Vandalismus aus den Städten holt die Stille der Natur ein. Die fotografischen Werke...

Mehr erfahren

Carpet

Dass der Recyclingcharakter in den künstlerischen Arbeiten einen immer größeren Einfluss hat, zeigt sich in der...

Mehr erfahren

StereoTwice Blaupunkt

Die Arbeit Stereo Twice ist aus einer Musiktruhe BLAUPUNKT, Arizona, eine Erbstück entstanden. 2014 im Kunst und...

Mehr erfahren

Oktabin

In achteckigen Kartons, den “Oktabins”, werden auf nicht einmal zwei Quadratmetern Grundfläche bestimmte...

Mehr erfahren

Input Output, Schwarz

2 schwarze Diskokugeln mit Motor, 4 schwarze Spiegel, je 115 x 52 cm Video, Loop mit Detail: Lehrmodel der...

Mehr erfahren

Diabetrachter Revue

In unterschiedlichen Installationen werden die Diabetrachter mit verschiedenen Motiven/OHP Folien von Fotografien...

Mehr erfahren

Blacksun

Black Sun cabin, 136 x 150 x 50 cm, Black sun, 2017, Fine Art Print, 50 x 40cm, Garderobe, Schränkchen,...

Mehr erfahren

Goodbye to romance

435 x 285 x 15 cm, Samtvorhang mit Klanginstallation von Quadra Pong 2.0, 2:45 min, Album Romantic Revolution- Bruckner...

Mehr erfahren

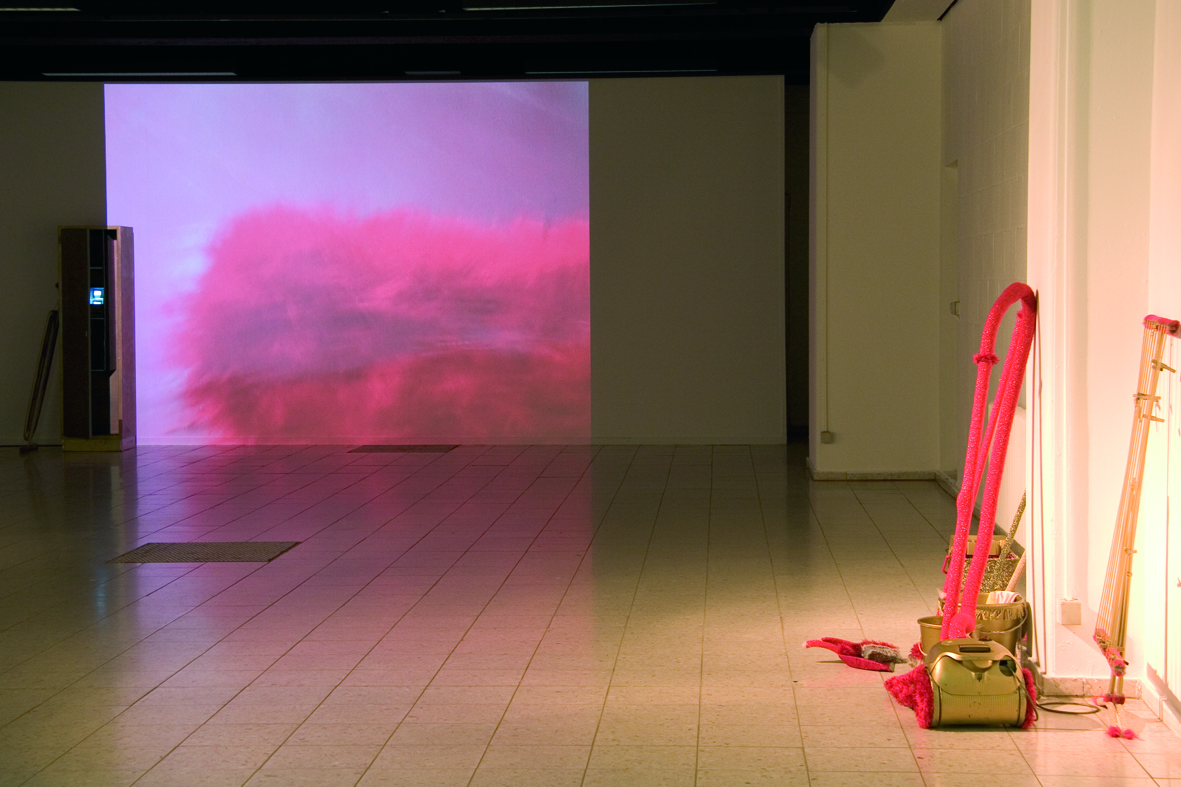

Repeat of Ordinary

Videoprojektion, 2.43 min, Video im Putzschrank, 2.54 min, Putzschrank, umstrickte und vergoldete Putzgeräte Marler...

Mehr erfahren

Inside

Die Serien: Muttergedenken und Hermannstr sind fotografische Erzählungen über die Anwesenheit des Abwesenden auf...

Mehr erfahren